診療内容TREATMENT

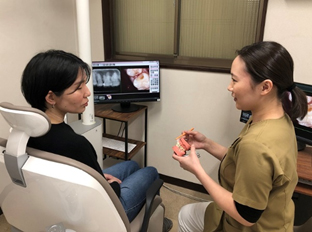

虫歯治療や歯周病治療などの一般的な歯科治療から、親知らず抜歯などの口腔外科治療、

歯を審美的に綺麗にする治療まで、様々な歯科治療を患者さまに提供させて頂いております。

虫歯(う蝕)とは

虫歯は学術用語で「う蝕」と呼び、歯の硬組織の表面が細菌の酸産生により崩壊され、エナメル質やセメント質から象牙質へと進行し、実質欠損を形成する代表的な歯の疾患です。

う蝕の初期は痛みなどの症状がほとんど無く、気づかずに過ごされている方が多く、段々と進行していきます。う蝕が進行すると、痛みなどの症状が出てくるので、その際に歯科医院を受診される方が多いです。

う蝕の初期の段階では治療が簡単に終われるケースもありますが、痛みが出できて、患者さまご自身が気づかれた時にはう蝕が進行していることが多く、治療がより複雑となります。

う蝕の進行を見逃さないためには、歯やお口の中に何も自覚症状が無くても、定期的な歯科医院での検診を受けることが大切になります。

う蝕の発生には以下の大きな3つの因子が関係します。

- 細菌叢(微生物):S.ミュータンスなどに代表されるう蝕病原菌の数

- 食事性基質:糖分の摂取法、粘着性食品(キャラメルやチョコレートなど)の摂取頻度、間食の回数など

※食事に含まれる糖分量より間食時の糖分摂取が問題になると言われています。 - 宿主および歯:歯質、歯並び、唾液、健康状態、生活習慣など

これらの多因子がすべて悪化したようなときに発症するもので、そう簡単には発症しません。例えば、定期的な歯磨きを実施している、間食は時間を決めている、規則的な生活を送っている、など通常の生活では頻回に罹患することはありません。

しかし、歯並びが悪い、唾液が出ない、細菌数が多い、食事が偏食、間食が多い、歯を磨かない、不規則な生活、病気に罹っている、疲れている、などという人はう蝕に罹りやすいと言えます。

虫歯(う蝕)の分類と治療法

歯の表層であるエナメル質が溶け始めた最も初期の段階では、エナメル質に抵抗性があることや、歯が再石灰化するため、フッ素塗布などのう蝕進行を予防する処置のみを行うこともありますが、う蝕が進行した場合は自然治癒しないため、う蝕部分を除去し、修復処置を行います。

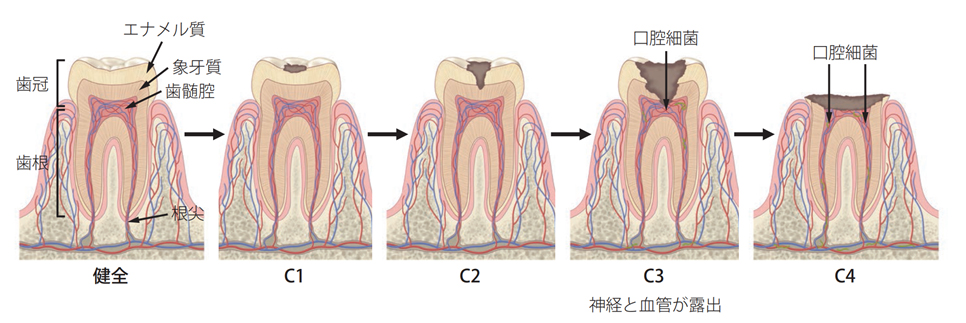

う蝕は進行度によって以下の図のようにC1~C4に分類され、それぞれ治療法が異なります。

- C1:エナメル質内のう蝕

歯の表面のエナメル質に限局したう蝕です。

ほとんど痛みなど自覚症状を伴わないことから、自ら気付かないことが多いため、歯科医院での定期的な検診により早期発見されることが重要となります。

〈治療法〉

う蝕部分を除去し、コンポジットレジンと言われる歯の色調に合った合成樹脂の充填を行います。 - C2:象牙質に達するう蝕

エナメル質の内側の象牙質にまで達するう蝕です。

象牙質は歯の中の神経(歯髄組織)と関わっており、症状としては、冷たいものがしみたり、粘着性にある甘いもの(キャラメルやチョコレートなど)を食べると痛みが出たりします。

う蝕除去時に痛みを伴うことがあるため、必要に応じて局所麻酔を行うことがあります。

〈治療法〉

う蝕の範囲が狭い場合はう蝕を除去し、コンポジットレジン充填を行います。

範囲が広かったり、歯と歯の間(隣接面)にある場合は、う蝕除去後に歯型をとり、インレーと呼ばれる金属やセラミックの詰め物を作製し、修復します。 - C3:歯髄に達するう蝕

う蝕が深く、歯の中の神経(歯髄組織)まで達するものです。

症状は何もしなくてもズキズキ痛んだり、冷たいもの熱いものを食べると強くしみたり、歯を咬み合わせると強く痛みがでる事があります。

〈治療法〉

ズキズキと強い自発痛がある場合はう蝕と歯髄組織を除去し、根管と呼ばれる、歯の神経の管の治療を行います。

必要に応じてラバーダム防湿と呼ばれる、治療中に根管内に唾液などの細菌的要素が入らないよう防ぐ処置を行います。

ラバーダム防湿を行った方が、根管治療の成功率が高くなるので、気になる方はお問い合わせください。

根管治療後は、クラウンと呼ばれる金属やセラミックの被せものを施し、歯冠修復を行います。

小児の患者様で、まだ歯根が完全に形成されていない場合はう蝕菌に感染していると疑われる歯髄組織を部分的に除去し、経過観察する場合もあります。 - C4:歯冠が崩壊し歯根のみ残存している状態

う蝕が重度に進行し、歯の根の部分のみ残存している状態です。

ここまで進行すると歯髄組織が壊死している場合もあり、痛みなどの症状がないこともあり、奥歯の場合は自ら気付かない方もおられます。

〈治療法〉

C3の場合と同様に根管治療を行うか、重度の場合は予後が悪いため抜歯を行います。

抜歯をした場合は、傷の治癒後に、ブリッジ・入れ歯・インプラントのいずれかの方法で補う治療が必要となります。

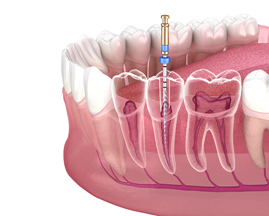

根管治療とは

根管治療とは、深い虫歯や歯の亀裂、外傷などの原因により、歯の根の中の歯髄(神経や血管など)が炎症や感染を起こした際に施す治療法です。歯髄が生きている場合は、冷たい水や熱いものが強くしみたり、ズキズキと強い痛みがあったり、歯と歯を咬み合わせられない程の痛みが出ます。これは「急性歯髄炎」という状態で、その場合は早急に根管治療を行わないと痛みが取れません。

また、上記のような状態を放置していると、歯髄が壊死・感染を引き起こし、根管を通じて、歯を支えている歯槽骨に炎症・感染が波及する場合があります。これは「根尖性歯周炎」という状態で、歯肉が部分的に少し腫れたり、咬合痛がでることがあります。上記の急性歯髄炎のような強い痛みが出ない場合がありますが、早急に根管治療を行わないと、歯槽骨内の感染が拡大し、悪い場合は抜歯に至るケースもあります。

また過去に根管治療を終えた歯根が再び感染してしまった場合にも根管治療が必要となる場合があります。

根管は細く複雑な形状をしており、歯によって根管の数が複数ある場合があります。そのため根管治療は、非常に難しく、高い精度が求められる治療法と言えます。

根管治療の流れについて

① 根管拡大・洗浄

拡大鏡を用いて拡大視野下にて、ファイルと呼ばれる根管の形に即した器具で、根管内の感染組織を物理的に除去します。

また次亜塩素酸ナトリウムにて根管内を化学的に洗浄します。

② 根管形成・根管充填

上記の根管拡大・洗浄を十分に行い、感染組織を除去した後、最終的には根管内にガッタパーチャと呼ばれる密閉性の高い詰め物で根管内を充填します。根管の先まで緊密に充填できるように根管をファイルにて形成します。

③ 経過観察・メインテナンス

治療した歯の経過観察とメインテナンスを行います。口腔内には細菌が存在しているため根管治療をうまく行っても、再度、病状が再発する場合があります。治療後も定期的な検診を通じて、責任をもってサポートしてまいります。

当院の根管治療の特徴

- ラバーダム防湿による根管処置

ラバーダム防湿とは根管治療を行う際、歯にラバーダムというゴムのシートを掛けることで、術野に唾液やプラークなどが入り込むのを防ぐ方法です。

海外の根管治療専門医ではよく使用されていますが、日本ではこのラバーダム防湿を行っていない歯科医院が多く、日本の歯科医院における根管治療の成功率が低い理由として挙げられるほど、重要な役割をもつ治療方法です。

当院では症状に合わせてラバーダムを用いた根管治療を行うことが可能です。より質の高い根管治療をご提供しておりますので、気になる方は当院にお問い合わせください。

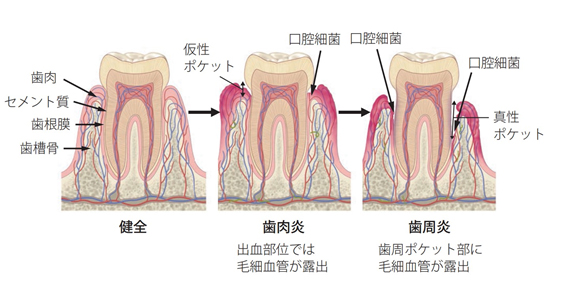

歯周病とは?

歯周病は細菌感染症であり、大きく分類して歯肉に炎症病変が限局した「歯肉炎」と、炎症が歯根膜と歯槽骨にまで波及し、歯根膜や骨の喪失を伴うまでに進行した「歯周炎」に分類されます。

初期の段階では歯磨き時に歯肉から出血することがありますが、気にされず放置されている方が多いと思います。

歯磨きが十分にできていないと、歯や被せものの表面上にバイオフィルムという細菌の塊が形成されます。

バイオフィルムは、歯肉の炎症を引き起こし、歯と歯肉をつなぐ結合組織を破壊しながら、歯の根の先の方(根尖側)へ進行します。

それにより、歯肉から出血を起こしたり、歯周ポケット(歯と歯肉の境目の病的な溝)が形成されます。

そのまま病状が進行すると、歯を支えている歯槽骨が吸収し、歯がグラグラと動揺する状態となり、重症化すると、歯が自然に抜け落ちてしまうリスクがあります。

歯肉からの出血は歯周病に罹患しているサインですので、放置せず、まずは歯科医院での診査および診断を受けることが必要となります。

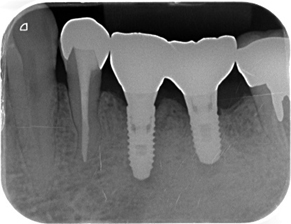

歯石が多く沈着し歯周病が進行している状態

歯周病と全身との関連性

近年の研究では歯周病が全身の健康および全身疾患に影響を及ぼすリスクがあることが報告されています。

特に歯周病と、妊娠出産・心臓血管疾患・糖尿病などの関連が急速に研究されています。

- 妊娠出産と歯周病

歯周病によって生産されたサイトカインという物質が血液を介して、子宮に運ばれ、免疫機能が変化し、流産のリスクが増したり、早産や胎児の発達阻害などにつながるリスクがあると報告されています。

妊産婦の方や妊娠を望まれる方は、早めの歯科検診をおすすめします。 - 心臓血管疾患と歯周病

心臓血管疾患には心筋梗塞、狭心症、脳梗塞などがありますが、動脈硬化が基礎病変として考えられています。

歯周病と動脈硬化の関連については明確な科学的根拠はいまだ無いですが、歯周病によって産生されたサイトカインや血液中に侵入した細菌などが動脈硬化の進行を助長するとの報告もあります。 - 糖尿病と歯周病

糖尿病には1型と2型があり、肥満や運動不足などを要因とする2型糖尿病と歯周病に相関性があると報告されています。

歯周病が糖尿病を悪化させることは今までの研究で分かっており、歯周病の治療によって、2型糖尿病において血糖値の改善、HbA1c(過去1.5か月の平均血糖値を反映する検査項目)の改善が見込まれると報告されています。

糖尿病の診断を受けている方や糖尿病予備軍であると、かかりつけ医から指摘されている方は、早めの歯科検診をおすすめします。

歯周病の治療について

歯周病は歯周病原因菌による細菌感染症です。

歯の磨き残しによりできた、口腔内のプラーク(細菌の塊)および歯石(プラークが石灰化したもの)を除去し、お口の中の清掃状態を良好に維持することが歯周病の治療になります。

実際の治療としては、まず歯面のプラークおよび歯石の付着状況・歯周ポケットの深さ・歯肉からの出血の有無・歯の動揺度を検査、測定し、歯肉炎および歯周炎に罹患しているかどうかを確認します。

検査にて歯肉炎・歯周炎と診断された場合は、スケーラーと呼ばれる専門の器具を用いて、プラークおよび歯石除去を行います。状態によっては痛みを伴う場合がありますので、必要に応じて麻酔を行う場合があります。

また歯石除去後の再検査にて歯周ポケットの改善がなく、重度に進行している部位については、歯周外科手術の適応となる場合がありますので、その際は十分に説明させて頂きます。

歯周病の治療として歯科医院での治療も必要ですが、歯周病菌を減らすためには、毎日の歯磨きを正しく続けていく、患者さまご自身の適切なセルフケアがとても重要になります。

歯科医師による専門的な治療と合わせて、正しい歯磨き方法やセルフケアの仕方をお伝えすることで、歯周病の改善のサポートをいたします。

また歯周病は治療が完了しても、その後の適切なセルフケアと定期的なメインテナンスを怠れば、容易に再燃、悪化してしまう疾患です。

歯周病の再発を予防するためには、歯科医院での定期的なメインテナンスを受けることが大切になりますので、気になる方は遠慮なくご相談ください。

入れ歯(義歯)治療とは

歯を失った時の治療法として、「ブリッジ」 「インプラント」 「入れ歯(義歯)」があります。その中で失った歯の本数が多く、比較的短期間で治療が終わるのが入れ歯治療です。

歯を失ったままの状態にしていると咬み合わせていた歯が伸びてきたり、隣の歯が傾いてくるなど、歯並びや咬み合わせに影響を及ぼします。

それぞれの治療法にメリット・デメリットがありますので、治療の際は十分に説明させて頂き、理解して頂いた状態で、患者さまに治療法を選択して頂きます。

このようなお悩みはございませんか?

- 歯を失って困っている

- はじめて入れ歯を作ろうかと考えている

- いま使っている入れ歯が合わない

- しっかり噛んで食事を楽しみたい

- 口元を気にせず思いっきり笑いたい

- 自分に本当に合う入れ歯が欲しい

そうしたお悩みやご希望のある方は、ご遠慮なく当院へご相談ください。お口の状態を確認させて頂き、治療に関する不安や疑問につきましても、十分にご説明させて頂きます。

入れ歯にも様々な種類があります

入れ歯は義歯とも呼ばれ、失った歯に代わる人工の装置です。大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2種類がありますが、近年では、目立ちにくい入れ歯や、噛み心地や耐久性に優れた入れ歯など、材質や特徴が異なる様々なタイプの入れ歯が開発されています。

当院では様々な入れ歯を取りそろえ、患者さまのご希望に合わせて選択して頂いております。「なるべく費用を抑えたい」という方や、「より良い入れ歯を詳しく知りたい」という方も、どうぞお気軽に当院へお問い合わせください。

入れ歯の種類・特徴・費用について

保険診療の入れ歯

① 保険診療の総入れ歯

保険診療の総入れ歯はレジンと呼ばれるプラスチックのような材料で作製します。

- メリット

- 保険診療適用なので、安価で作製できる

- 修理や調整が可能

- デメリット

- 床(しょう)と呼ばれる歯茎になる部分に厚みがあり、違和感が強い

- 固いものや薄い葉野菜などは噛みづらい

- 汚れや匂いがつきやすい

- 耐久性が自由診療の入れ歯と比べてやや劣る

② 保険診療の部分入れ歯

数本の歯を失った場合に、部分的な入れ歯を作製します。

保険診療の部分入れ歯では、歯茎の部分は総入れ歯と同じくレジンで作製し、クラスプと呼ばれる金具で固定するものになります。

- メリット

- 保険診療適用なので、安価で作製できる

- 修理や調整が可能

- デメリット

- 床(しょう)と呼ばれる歯茎になる部分に厚みがあり、違和感が強い

- 固いものが噛みづらい

- クラスプと呼ばれる金具が目立ちやすい

- 残っている歯にクラスプをかけるため、健康な歯に負担がかかる

自由診療(保険適用外)の入れ歯

① 金属床義歯

床の一部が金属製の入れ歯になります。金属部分は薄く、生体親和性にも優れた金属を使用しています。

コバルトクロム床: 286,000円(税込み)

チタン床: 330,000円(税込み)

- メリット

- 金属部分は薄いため、違和感が少ない

- 金属部分は温度を伝えるので食事が美味しく感じやすい

- 金属部分は耐久性に優れ、汚れにくい

- デメリット

- 自由診療のため、保険診療の費用と比べると高額になる

② ノンメタルクラスプデンチャー

クラスプと呼ばれる金具がない入れ歯です。そのため入れ歯が目立ちにくく、自然な見た目を期待できます。

ポリエステル樹脂で作られており、「つよさ」と「しなやかさ」を兼ね備えている点も大きな魅力のひとつです。

| 1歯 | 66,000円 |

| 2~3歯 | 69,600円 |

| 4~6歯 | 110,000円 |

| 7~9歯 | 143,000円 |

| 10~12歯 | 165,000円 |

(上記の費用は税込みです。金属床を一部付与する場合は別途16,500円~が掛かります)

- メリット

- クラスプがなく、見た目が自然できれい

- 硬くて、しなやかなため、傷がつきにくい

- 噛んだ時の力を歯肉に伝えやすい

- 歯肉との適合が高い

- 修理ができる

- デメリット

- 自由診療のため、保険診療の費用と比べると高額になる

- 熱湯などで洗うと変形するリスクがある

- 時間経過とともに変色する場合がある

以上が当院で取り扱っている入れ歯の特徴および費用となります。

文面だけでは分かりにくい点があると思いますので、入れ歯治療をご希望であったり、詳しく説明を聞きたいという方はどうぞお気軽に当院へお問い合わせください。

また他の治療法である、ブリッジ治療およびインプラント治療についても、当院へお問い合わせおよびご相談ください。

審美歯科治療

審美とは美的価値を重んじることで、以下のような方におすすめです。

このような方におすすめ

- 歯を自然で美しい見た目にしたい

- 過去に治療した銀歯や詰め物をきれいな白い歯にしたい

- 過去に治療した銀歯や詰め物が取れた

- 前歯の隙間が気になる

- 入れ歯の金具が目立って気になる

また審美歯科治療は、精密な治療となりますので、見た目の改善だけでなく、虫歯の再発防止や、よく噛めて違和感の少ない入れ歯にできるなど、口腔内の機能面にも重きを置いた治療を提供しております。

審美歯科治療は保険診療適応外で自由診療となります。

審美治療の詰め物・被せもの種類と費用と特徴

① emax

-

インレー(詰め物):38,500円

-

クラウン(被せ物):66,000円

emaxとはセラミック材料の一種で、ニケイ酸リチウムを主成分としています。歯の詰め物、被せものに使用されます。

(特徴)

天然歯に似た透明感があり、周囲の色を反映しやすいことから、他の歯に馴染みやすく非常に審美性が高いです。また天然歯と同水準の硬さがあり、強度も高いです。また色や汚れが付きにくく、長期間経っても、変色したり虫歯になるリスクが低いです。

欠点としては、金属のように粘りはないため、金属と比較して、瞬発的に強い力が加わると、欠けたり割れたりするリスクはあります。そのため、金属の修復物に比べると少し厚く作る必要があり、その分、歯の切削量も増えます。

② ジルコニア

-

インレー(詰め物):44,000円

-

クラウン(被せ物):71,500円

ジルコニアはセラミック材料の一種で、人工ダイアモンドと呼ばれるほど、審美性があり強度が非常に高いものです。

(特徴)

ジルコニアのメリットは人工ダイアモンドと呼ばれるほどの強度です。先述したemaxより硬く、割れや欠けのリスクは低いです。

強い力が掛かる臼歯への適用はもちろん、前歯など、どんな部位でも使用出来る汎用性の高さも魅力です。「金属アレルギーで金属が使用できない人」や「セラミックにしたいけど割れ・欠けが心配」という人にはジルコニアが第1の選択肢となるでしょう。

欠点としては、透明感がやや少なく、emaxに比べるとやや審美性が劣る事です。

③ ジルコニアセラミクスクラウン(110,000円)

ジルコニアをフレーム(土台)とし、その上に審美性の高いセラミックを重ね盛った被せものになります。

(特徴)

ジルコニアをフレームとしているので強度が高く、表面はポーセレンという審美性の高いセラミックを重ねて作製するので、天然歯の色調を再現でき、自然な仕上がりとなります。

欠点としては表面に盛るポーセレンはemaxやジルコニアと比較すると強度が弱いので、主に前歯部のみの適応となる事です。

審美治療の入れ歯の費用および特徴

ノンメタルクラスプデンチャー

| 1歯 | 66,000円 |

| 2~3歯 | 69,600円 |

| 4~6歯 | 110,000円 |

| 7~9歯 | 143,000円 |

| 10~12歯 | 165,000円 |

(金属床を一部付与する場合は別途16,500円が掛かります)

ノンメタルクラスプデンチャーとは部分入れ歯の金具(バネ)部分がない入れ歯の総称です。

(特徴)

保険診療の部分入れ歯では、口の中に維持するため、残っている歯に金具を掛けますが、ノンメタルクラスプデンチャーでは金具は使用せず、自然な歯肉の色調の樹脂にできます。

欠点としては、特殊な樹脂材料で作製するため、保険診療の義歯よりも調整や修理が難しい事と、入れ歯の付け外しがやや難しく、慣れるまでは付け外しの練習が必要となります。

以上が当院で行っている主な審美歯科治療となります。

詳しく知りたい方や相談したいという方は、お気軽に当院へお問い合わせください。

インプラント治療とは

インプラントとは、体内に埋め込まれる器具の総称で、医療目的で広く使用され、骨折などの治療で骨を固定するためのボルトや心臓ペースメーカなどもこれに当たります。

歯科の場合は、歯を失った時にそこを補うために、顎骨に人工歯根を埋め込んで、噛めるようにするインプラント治療が、広くおこなわれています。

歯を補う治療法には、主に「入れ歯」 「ブリッジ」 「インプラント」の3種類がありますが、インプラント治療はその中で唯一、天然の歯のような見た目および感覚が得られる治療法と言えます。

インプラント治療はこんな方におすすめです

- 自分の歯で噛むような感覚を得たい

- 入れ歯が痛くて、合わない

- 入れ歯でものがよく噛めない

- 入れ歯の違和感が強く、使用していない

- 自然な見た目が良い

- 周囲の歯にダメージを与えない治療をしたい

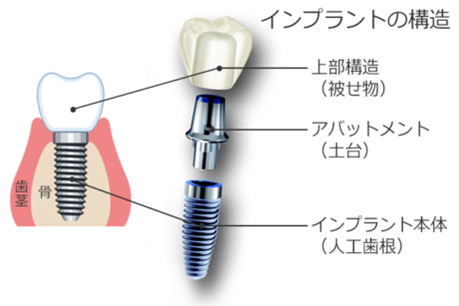

インプラントの構造

一般的に、インプラントは3つのパーツから成っています。

(1) インプラント本体(人工歯根)

顎骨に埋め込まれる部分です。ネジ状の形態をしており、骨としっかりと結合して一体化します。

(2) アバットメント(土台)

フィクスチャーと上部構造をつなぐ、接合部分です。

アバットメントとフィクスチャーは専用のネジで締結します。

(3) 上部構造(被せ物)

被せ物の部分です。

アバットメントと専用のネジで締結する場合と、アバットメントに歯科用セメントで合着する場合があります。

主にジルコニアという強度の高いセラミックで作製することが多いです。

上部構造は取り外すことができますので、もし欠けたり割れたりした場合でも、この部分のみの修理や、作り直すことができます。

-

インプラント治療前(左下臼歯部欠損)

-

インプラント治療後(左下臼歯部に2本埋入)

インプラントのメリットとデメリット

インプラント治療は、歯を補う治療法の中で、最も天然歯の感覚に近く、見た目が自然であることなどから、優れた治療で需要の多い治療法と言えます。また歯科医療技術の発達により、昔に比べて質が高く、精密なインプラント治療が受けられるようになってきました。

確かにインプラント治療は優れた治療法であり、患者様の満足度も高い治療法ではありますが、全ての患者様に最適な方法とは限りません。

どんな治療にもデメリット(欠点)というのはあります。インプラント治療を考えておられる方はメリット(利点)だけに目を向けるのではなく、デメリットについてもよく理解しておくことが大切です。

インプラント治療のメリット

- 自分の歯のように噛める

インプラントは入れ歯のような違和感がほとんど無く、まるで天然歯のように噛むことができます。

天然歯で噛む場合に比べて、インプラントの場合は8~9割、ブリッジの場合は6割程度、入れ歯の場合は2~3割程度の咀嚼効率だと言われています。 - 自然な見た目が再現できる

インプラントで実際に見える部分は、上部構造の部分となります。上部構造は主にセラミックで作製しますので、天然歯にそっくりな見た目につくることが可能です。 - 周囲の歯に負担がかからない

インプラントは顎骨にフィクスチャーを埋め込み、骨としっかり結合することで安定します。

他の治療法であるブリッジおよび入れ歯の場合は、周囲の歯を支えにして、成り立つものです。周囲の歯を支えにするということは、それだけそれらの歯に過剰な力がかかってしまうということです。その状態が続けば、歯の寿命は短くなってしまい、歯を失うことにつながるリスクがあります。 - 固定式である

インプラントは顎骨と結合しているため、入れ歯のように歯磨きの際にいちいち外す面倒さがなく、普段はご自分の歯を磨くように歯磨きすれば大丈夫です。また入れ歯と違って、食事中に動いたり外れたりするストレスもありません。

ただし、ご自分の歯と同じようにインプラントを長く健康に保つためには、セルフケアだけでなく、歯科医院での定期的なメインテナンスが必要となります。 - 発音に影響がない

インプラントは天然歯と同様な形をしていますので、発音に影響がありません。

入れ歯の場合だと、床(しょう)と呼ばれる歯肉の部分に厚みがあるため、特に入れ始めには発音がしにくい場合があり、違和感やストレスを訴える方もいます。

インプラント治療のデメリット

×保険がきかず、自費治療となる

一般的なインプラント治療は保険がききませんので、保険診療でのブリッジ、入れ歯と比べて治療費が高額になってしまいます。

しかし、インプラントはケアをしっかり行うと、他の治療に比べて断然長持ちします。その点を考慮すれば、決して高額な治療とも言い切れない部分があります。当院では、様々な患者様にインプラント治療を選択して頂けるよう、治療費が高額になり過ぎないように設定しております。

×手術が必要

インプラント治療では、顎骨にインプラントを埋め込むという外科手術を避けて通ることはできません。手術といっても大それたものではなく、抜歯程度のものですが、持病のある方は、かかりつけ医師に対診をさせて頂いたり、お身体の状態によってはインプラント手術を避けた方が良い方もおられます。

×治療期間が長め

インプラントをしっかりと固定するためには、顎骨と結合させる必要があります。インプラントと骨が結合するには通常数カ月を要します。また、骨が足りないケースの場合には、人工骨を補う手術が必要であったり、顎骨が軟らかいケースの方もいらっしゃいます。

その場合はより長い期間、上部構造を作製せず経過をみることがありますので、最終的な歯が入るまで期間がより長くかかることがあります。ただし、状態によっては仮歯をいれることも可能です。

以上がインプラント治療の概要となります。

文面だけではなかなか理解しづらい点があると思いますし、詳細を全て記載はできておりませんので、インプラント治療をご希望の方やより詳しく知りたい方は、当院へお気軽にお問い合わせください。

親知らずや抜歯治療について

親知らずとは?

親知らずは「智歯」や「第三大臼歯」とも呼ばれ、お口の中の一番奥に生えてくる永久歯です。永久歯の中で最後に生えてくる歯であるため、生えてくるスペースが足りず横向きや斜めに傾いて生えたり、顎骨の中に埋まったまま生えてこないといった場合(埋伏智歯)もあります。

そうした親知らずは、歯肉の炎症を引き起こす原因になったり、隣の第二大臼歯の虫歯リスクを高める原因にもなり、歯並びに悪影響を及ぼすケースもあるため、精査したうえで抜歯をおすすめする場合があります。

抜歯を含む口腔外科治療の経験が少ない歯科医師では、親知らずが抜歯できなかったり、抜くために必要以上の侵襲を加えてしまい、抜歯後の治りが悪くなる場合があります。

当院の院長および副院長は、過去に大学病院および総合病院の口腔外科で診療に従事しており、難症例を含むいくつもの親知らずの治療を行ってきた歯科医師です。

通常であれば大学病院や総合病院の口腔外科で対応するような難しい症例(埋伏智歯など)でも、当院では診断および抜歯が可能です。また、あまりにも難症例の場合は、総合病院口腔外科へのご紹介の段取りもさせて頂いております。

親知らずに症状があったり、少しでも親知らずが気になる方は、どうぞ安心して当院へご相談ください。

親知らずはいつ抜くのが良いのか?

抜歯の最適な時期は、患者さまのお口の状態やライフスタイル、年齢や性別によっても異なります。一般的には、最適な時期を見極めるために下記のようなポイントを考慮します。

- 痛みや腫れがない時に

痛みや腫れなどの炎症反応が出ているときは麻酔の効きが悪くなってしまうため、抜歯を行う場合は痛みや腫れが起こる前に行うか、先に応急処置をして炎症反応がおさまってから行います。 - 女性は妊娠前および出産前に

妊娠中は一般的な痛み止めの薬が種類によっては服用できないことがあり、抜歯が適用できない場合があります。また、出産後は通院が困難になるケースが多いです。 - 抜歯後に安静にできる時期に

抜歯から約1~2週間は腫れや痛みが続く場合がありますので、大切な予定の直前などは避けてスケジュールを組むようにしましょう。 - できれば20代~30代の若いうちに

顎骨は年齢が若いほど軟かいことから、多くのケースで抜歯をしやすくなります。対照的に年齢を重ねるほど骨は硬くなるため、歯は抜きにくくなり、回復にも時間がかかってしまいます。

親知らずの抜歯は、なるべく早いうちにするのがおすすめです。勿論、当院では40代以降の患者さまへの親知らずを含む他の歯の抜歯治療にもしっかりと対応しております。気になった時に、遠慮なくご相談ください。

抜歯後の注意点について

- 痛み

親知らずの抜歯後の痛みは、抜歯当日から2〜3日の間がピークとなります。痛み方には、お口の状態や抜歯の難易度などにもより個人差があります。

痛む場合は、無理に我慢はせず、抜歯後にお渡しする鎮痛剤を服用するようにしましょう。また、後日ご来院いただき予後の確認や消毒をさせていただいております。 - 腫れ

抜歯後の腫れのピークも当日から2〜3日となり、そこから徐々に腫れがひいていきます。基本的には頬(ほっぺた)および歯肉が大きく腫れます。腫れが長引く場合や、腫れが強いと感じる場合はご連絡いただき、受診をおすすめしております。

痛みと同様に、腫れについても個人差がありますので、抜歯は大切な予定の前などは避けて行う方が良いでしょう。 - 出血

抜歯後〜翌朝頃まで、ジワジワと出血を伴う場合がありますので、ガーゼを15分ほど噛んで圧迫止血を行なってください。それでも持続的に出血が続くような場合はご連絡ください。 - 神経の感覚異常

下顎の親知らずの近くに下唇や顎先の皮膚、舌の感覚神経が通っていることから、まれに抜歯後に一時的な感覚異常を伴うことがあります。

当院では、抜歯前にレントゲン写真にて親知らずと神経との位置関係を確認し、十分精査したうえで診断を行っております。 - 抜歯後の穴(抜歯窩)

抜歯をした後の部分には、血液が溜まり、それが固まった血餅(けっぺい)といわれる血の塊(かさぶた)ができることで、傷が治癒していきますので、これが飛び出さないように注意しましょう。

もし食べ物が穴に入り込んだように見えても、あまり気にしすぎずに優しくゆすぐ程度にしましょう。気にしてうがいし過ぎると、血餅が剥がれて再出血のリスクがあったり、治りが悪くなります。 - 食事

親知らずの抜歯後は出血が完全に止まっていれば、通常30分程度で食事は可能です。まだ麻酔が効いている状態の時は、誤って頬の内側の肉を噛んでしまわないように注意しながらゆっくりと食べるようにしましょう(麻酔は2〜3時間効いていることが多いです)。温度も感じにくいので、熱い食べ物などにも注意しましょう。 - 喫煙

抜歯したところが落ち着くまでは、喫煙は控えることをおすすめしています。喫煙により血行が悪くなると、ドライソケットと呼ばれる治癒不全が起きるリスクが高くなります。ドライソケットの状態では強い痛みが出続けますので、抜歯後はしばらく禁煙をすることが大切になります。 - お風呂

お風呂に浸かると血行が良くなることで出血しやすくなりますので、抜歯当日はシャワー程度で済ませる方が良いでしょう。

以上が親知らずの抜歯の詳細になります。

親知らずに症状があったり、少しでも親知らずが気になる方は、どうぞ安心して当院へご相談ください。

口腔外科について

口腔外科(こうくうげか)では、口の中の歯や歯肉、舌、粘膜、唇、または顎の骨や関節など顔周辺の口腔部位に生じた症状を、診断し、必要があれば外科的な処置で治療を行います。

口腔外科で扱う主な治療および疾患

- 親知らず等の抜歯

- 顎関節の疾患(顎関節症、顎関節強直症、顎関節脱臼等)

- 口腔粘膜疾患(口内炎・口腔がんなど)

- 顎骨嚢胞、腫瘍

- インプラント治療

- 炎症(膿瘍・顎骨炎)

- 顎顔面の外傷(骨折、歯の損傷、軟組織の外傷)

- 口腔内異常感覚

当院の口腔外科治療の特徴

当院の院長および副院長は、大学病院および総合病院の口腔外科で診療に従事しておりました。一般の歯科医院では対応が難しい親知らずの抜歯、骨移植を伴うインプラント治療、顎関節症の治療などをはじめ、通常は大学病院や総合病院の口腔外科で行うような症例についても診断および治療が可能です。

口腔外科で扱う主な症例

顎関節症

- 口を開けて指が縦に3本入らない

- 起床時に顎の周りに疲労感や違和感がある

- 口を開け閉めすると音がする(カクカク等)

- 食事をすると耳の付け根やこめかみが痛む

- 肩こりや頭痛、耳鳴りがする など

顎関節症は、上記のような様々な症状を引き起こす慢性疾患です。近年では、日本人の2人に1人が顎関節症を経験するとも言われており、とても身近な病気となっています。原因は多くの場合、精神的なストレスなどによる筋肉の緊張や噛み合わせ、または日々の生活習慣などが関連しています。

当院では十分に診査・診断をし、症状に応じて、原因となる噛み合せの治療、薬物療法、マウスピースなどの治療を行なうことも可能です。

親知らずの抜歯

親知らずが斜めに生えて痛みがあったり、隣の歯を圧迫している場合など、周囲の歯に及ぼすリスクも考慮して、親知らずの抜歯が必要になる場合があります。

一般的な医院であれば大学病院や総合病院に紹介する難しい症状を含め、当院では幅広い親知らずの診断・抜歯治療に対応可能です。

インプラント治療

インプラント治療は、失った歯やボロボロの歯の代わりとして、天然歯に近い見た目と機能の回復を図る治療法です。

人工の歯根を顎骨に埋入して歯の土台をつくり、その上に人工の歯を取り付ける治療を行います。

外傷

スポーツや転倒などの日常生活で生じた歯の破折・脱臼、唇や粘膜の切り傷、顎の骨折など、緊急を要する処置には可能な限り優先的に対応していますので、まずはお電話にてご連絡ください。

また、歯の外傷は治療から数年経ってから歯根の先の病変や歯根の吸収、歯牙の変色、動揺などが起こるケースもありますので、治療後は定期的に検診を受けることをお勧めしております。

お問い合わせINQUIRY

-

お電話でのお問い合わせ

受付:上記診療時間内

-

ホームページからのお問い合わせ

受付:24時間

- 〒602-8384

京都市上京区紙屋川町877

TEL: 075-462-1856

URL: https://shimamori-dentalclinic.com/